創立80周年記念誌に掲載されている記事を抜粋し紹介させていただきます。

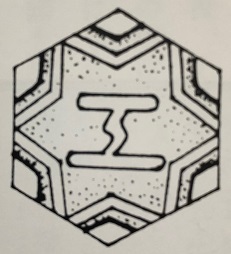

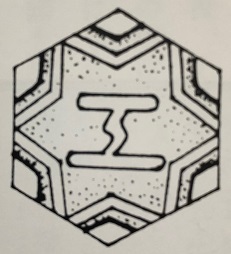

校章の由来

創設の頃は、帽章と校旗、釦章の図案がすべて異なっていた。帽章は立花雪の結晶に菱形のソロバンの珠を配し、中央を「商」の文字でまとめている。このデザインは、大正6年に新発田尋常高等小学校の2教室を拝借して開校した時、永久武夫先生(前記小学校在職)の助力を得て作成されたというが確証はない。

しかし、第1回生より学帽をかぶり、卒業式には新徽章を付けて臨んだという第1回生の言からして、初代高橋清校長の時に制定されたと推定できる。

帽章、校旗、釦章の図案がいずれも異なるがゆえに、校章がどれであったか困惑する。昭和5年、清水谷郷に新校舎が落成した。この校舎の鬼瓦に刻まれた図案が帽章と一致する。これが校章であったと考えて間違いないと思われる。

戦時の濃くなった昭和19年、本校は突然「県立新発田工業学校」へ転換を命じられる。よって、商業学校時代の帽章を外し、工業学校の帽章を付けた。

昭和23年4月、新制高等学校「県立新発田商工高等学校」に移行するにあたり、校章改定の議が起こり、当時の廣瀬校長の「由緒ある商業学校時代の校章の一部を活かすように」との要望を加味しながら図案が作成された。六花の結晶、菱形のソロバンの珠に、工業科を示す「工」を組ませ、中央に「高」の文字を配した。

昭和57年、工業科と分離して「県立新発田商業高等学校」となり、校章は商業学校時代の帽章を校章とした。

商業科プロパーとして出発した創設の頃の精神を復活、継承せんとする故であった。

良き伝統を堅持し、伝統ある母校を誇りとする

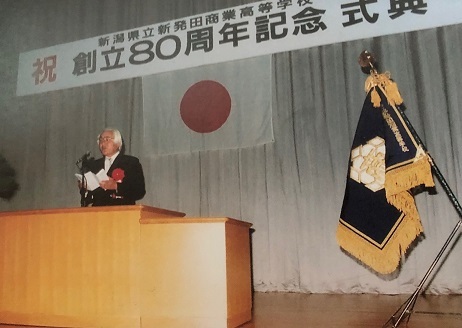

新潟県立新発田商業高等学校創立80周年記念誌発行に当たり、一言ご挨拶申し上げます。本校が大正6年に新発田町々議を経て、新発田町三の丸溝口邸跡地(現市民会館)に、高橋 清校長を迎え、町立新発田商業学校を開校いたしました。そして、平成9年の本年に創立80周年を迎えることができましたことを、関係する一人として誠に悦ばしく思っております。

本校80年の歩みは決して平坦なものではなく、昭和19年には戦時非常措置方策により、校名を県立新発田工業学校に改称、戦時下の混乱の中で終戦を迎え、昭和23年には新制高等学校に移行し、県立新発田商工高等学校に改称されました。さらに昭和58年には商業科が分離独立して、現在の地で開校、今日を迎えました。

この永き歳月の中で、1万2千余名を世に送り出し、歴代の校長先生をはじめ多くの先生方のご尽力のもとで、本校の教育目標に掲げる「勤労と責任を重んじる有為ある産業人を育てる」に相応しい人材を数多く社会に送り出し、同窓生諸氏は全国、あるいは諸外国においても活躍しております。

今、社会は、政治や経済を問わず、日本国内にとどまらず国際的な規模で動いており、世界に目を向ける必要性を痛感させられる時代です。本校においても、外国語の習得は必修の修得科目としての位置づけが必要と思われる昨今であります。

歴史ある本校が、さらなる時代に名実ともに良き伝統を堅持し、伝統ある母校を誇りとするにふさわしい学舎に育成する使命を、同窓生諸氏に付託いたしたいと念じております。

終わりに、この度の80周年事業に際し、大勢の同窓生、PTA各位をはじめ、企業の方々より多額のご寄付をいただき、心より感謝申し上げる次第でございます。

関係各位をはじめ、会員の皆さまのご健勝を衷心よりご祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

同窓会長 高木二三男

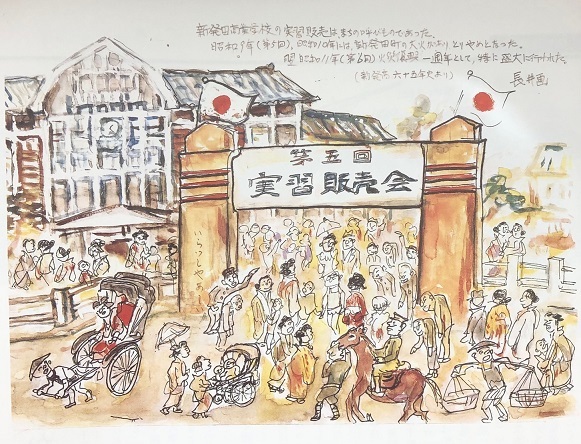

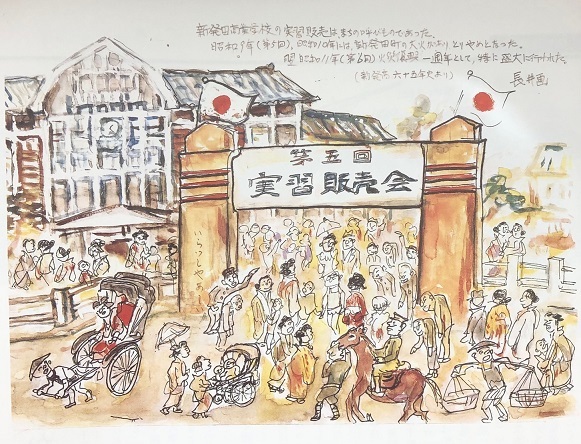

昭和初期に実施されていた販売実習の挿絵(旧職員 長井泰夫先生)

新生商業発足時の想い出 初代教頭 石井邦雄

大正6年町立新発田商業学校として開校されて以来、県立移管、戦時中の工業高校への転換、戦後新学制による新発田商工高等学校としてのスタート、そして昭和58年4月に新発田商業高等学校として、分離新設をした本校ですが、私も前年11月1日付にて高橋校長、金子事務長と共に、県庁内「県立高校開設準備室」にて5か月間、開校準備に携わり、板敷の地に建設された地域の皆さんから多くの期待を担い、汗の結晶とも言える新校舎で、1年間お世話になりました。

80周年記念誌編集委員会より、「一事専念 堅忍不抜」の由来と、当時の学校の様子について原稿依頼がありましたので記したいと思います。

大正6年春、新発田商業学校の開校にちなみ、郷土出身の大倉喜八郎翁より贈られた処世訓の額は、新発田商工高校の若槻校長から、分離の際に商業高校に引き渡しますと高橋校長に事前にありました。

校訓は、大倉喜八郎翁より寄せられた文書抜粋「世に立ち、業に従う者、心を専らにし、意を一にし、努力びん勉せずんば、何んぞよく優勝者たるを得ん。それ二兎を追う者、智に以て、実は拙く、一事に専らなる者、愚かなるが如くにして、しかもなる。堅忍不抜は男子の真骨頭にして、精神一到は成業の大関鍵なり」と綴られた鶴翁遺文こそ、建学の精神にふさわしいとの初代高橋校長の判断から、「一事専念 堅忍不抜」を校訓に定めたいと述べられ、ことあるごとに生徒に話されました。

「新潟県に芝商珠算部ありの名声」 旧職員 田辺武司

県下高校実務競技大会は昭和23年に第1回が柏崎商業で開催され、今年(H9)で第50回にあたります。私は第3回大会(S25)で団体、個人優勝し、それが故に廣瀬校長から母校に残れと言われ、それから45年間コーチ、顧問として後輩を指導してきました。(中略)

昭和40年代は、芝商珠算部黄金期に入り、部員も150名を超え、5つの教室を利用して、それぞれの目標に向かって、厳しく練習させました。部長としてもっとも活躍したのは、昭和47年度の本間君(三和銀行)です。彼はミスター珠算部と呼ばれ、多くの部員から尊敬の眼差しを向けられました。「珠算は道なり」と、精神面での強化を図ったのも彼が初めてありました。

全商全国大会にも、昭和33年より40年間連続県代表として出場し、新潟県に芝商珠算部ありと栄誉を持続できたのは、歴代の部長の血のにじむような努力と、ご支援いただいた諸先生、生徒会のおかげであると思います。

「情報処理科」開設当時の思い出 旧職員 古田輝充

昭和62年度に、県内3番目の情報処理科が設置された。情報処理科の1回生は、男子27人、女子18人と男子の多いクラス構成であった。学業成績も優秀なうえ、部活動でもリーダーシップをとれる人材が多く入学してきた。

学習内容は、専門教科、1年次「情報処理Ⅰ」5単位で、今までの商業科が3年間で履修してきた内容を1年間で習得するうえ、専門学校で指導する内容も含む深化した学習である。補助教材も不整備だったため、専門学校の教材や専門雑誌の中から指導内容を抜粋し、手作りの教材を作成した。根気強い生徒指導、毎日毎時間の教材研究、国家試験対策、機械実習や学習効果を上げるための激しい意見交換など絶えず努力を積み重ねてきた。

生徒も相当過酷な補習、自主勉強などもやり遂げた。取得目標の情報処理技術者試験第Ⅱ種は大変難しく高校生の合格は無理だと考えられていた。

国家試験間近にひかえた2年次10月の北海道修学旅行中、寸暇を惜しんで旅館、バスの中で問題などを掛け合った。国家試験の合格者は官報に受験番号が掲載される。10名の合格者を見つけ、何回も確認し合い、一同、手を取り感激したことが昨日のように思い出される。この年、多数の合格者を出したのは、全国的に本校と新潟商業だけであった。

昭和63年12月、待望の汎用中型機(ACOS)が導入され、始動式が行われた。平成元年よりCOBOLの文法が改訂され、更に、国家試験内容も変化しており、取得が困難になってきた。その中で、2回生以降も多くの第Ⅱ種合格者を育成し、2名の第Ⅰ種合格者を輩出している。頑張り抜いた生徒、それを支えた先生方に敬意をはらいたい。

旧校舎と新校舎・・・2つの母校 昭和58年卒 井田さん

旧友達の顔と共に懐かしく思い出すのは1年B組の教室。薄暗く、床は反り返り所々欠けていて、モップをかけると引っかかった。ガタつく戸やモダンな窓は、冬になると隙間風が入ってとても寒かった。

野球部が走るとドドドドっと揺れた。小体育館の静けさ、中庭の緑、中島牛乳のおじさんの笑顔とアイス、ステージ下の用具室の埃の匂い、ダンス部の狭い部室、そんな古さゆえに暖かかった校舎で2年を過ごし、いよいよ分離。私の場合、商工の伝統が終わることよりも、数学や物理などを教えていただいた工業の先生方と別れる方が寂しかった。

そして移った商業高校は、田んぼの中の白い箱という感じだった。とても明るくきれいな箱だったが空っぽだった。というのも、小体育館は未完成で授業や部活動は不便だった。入るはずのコンピュータも機種を検討中。備品等も最低限しかなかった。

田んぼの緑萌える6月、記念すべき第1回の体育祭は、泥んこだった。途中何度か雨に降られたが中止することなく続けられ、地面は田植え状態。ほとんどの生徒が裸足になり、最初はやけくそ、次第にそれを通りこして楽しんでいた(と思う)。日頃の運動神経など問題じゃなくなり、走る走る、すべるすべる!コーナーでは誰かしらが転倒し、そのたびに大歓声が上がる。ハプニング続出の忘れられない体育祭になった。

帰京した際、時折通りかかる南高と芝商の前で言う「ここ、お母さんの通った高校だよ」そこにはない古い校舎と白い箱を想って。

練習場探しと用具不足に悩む 旧職員 高山光明

昭和58年4月の分離独立は体育系クラブにとって、戦力の低下、練習場の問題等、大きな影響があった。

翌年の5月に小体育館が完成するまで、1つしかない体育館を使用できたのは、篭球、排球、羽球、剣道の各部であった。柔道、空手、卓球は練習場探しに苦労した。幸い?設備が不十分で多くの空き教室があった。柔道部と空手部は空いている商業科の特別教室を利用していた。

卓球部は大体育館のギャラリーでの練習であったが、男女が練習するには狭すぎた。女子の練習場所として最初に目を付けたのが図書室であった。床を傷つけないよう気遣いながらの練習であったが、やがて机、いす、本棚が入るということで約2か月で追い出された。次に移ったのが4階の社会科教室(LL教室)で、設備もなく、ほとんど授業もなかったので使用させてもらった。

3台置いたが、天井が低く、外部から遮断された中での練習は刺激もなく、練習環境としては最悪だった。それまで団体戦では県のベスト4の常連であったが、ベスト8に転落してしまった。ベスト4に返り咲くのに3年を要した。

分離後の簿記大会と日商簿記1級合格 旧職員 太田純雄

昭和58年、商工分離の年に、商業教育100周年を記念して「全国高等学校簿記コンクール」が開催されました。その3年前に「簿記の甲子園」と呼ばれる「全国高等学校簿記選手権大会」が開催され、経理教育の振興を目指して、現在まで高校簿記部の生徒の目標として年々盛大になってきています。

平成2年度の「全国簿記コンクール」に初めて団体出場を果たし、常連校と言われ始めるようになると、思わぬ所で思わぬ力を発揮します。平成5年度の全国団体三等入賞はまさにそれでした。県大会で優勝できず、2位で全国大会に駒を進めることとなったのですが、その年の問題は難しく、選手を苦しめました。閉会式で「新潟県立」と呼ばれた時は1位で出場した高校だろうと思いましたが、「新発田商業」と言われ、選手と共に唖然としました。この経験は、選手の「プレッシャーコントロール」を如何にするかが、競技の世界では大切であることを私に教えてくれました。

2度目の全国団体入賞(H7)のメンバーであった大矢さんは3年生(H8)で個人入賞するとともに、日商簿記検定1級に見事合格しました。史上最低の合格率1.9%と言われた難関を突破できたのは、彼女の並々ならぬ努力の賜物です。新潟県15年ぶり、2人目の快挙を成し遂げた彼女に言わせれば、「知識が増えること、できないことができるようになることが、楽しかった」「勉強が苦痛だと思わなかった」ということでした。まさに学問の心を表現した名言だと思います。